세상과 담을 쌓고 살아가는 사람, 허생의 이야기.

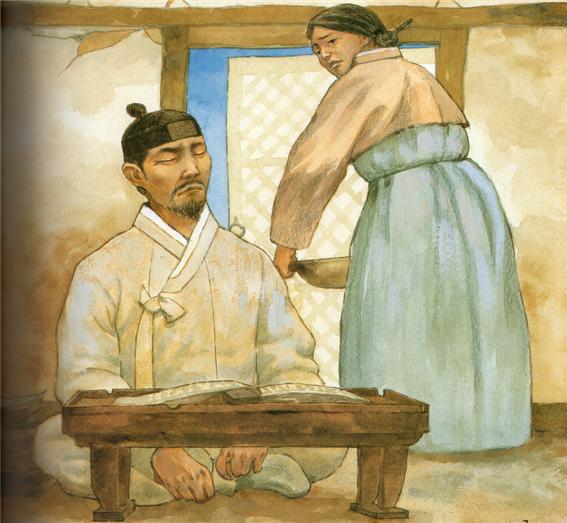

집안 곡간에는 곡식 한 톨 없고 식량 구하러 밖에 나갈 생각조차 하지 않는 천하태평 허생은 오로지 방안에서 주역이라는 책만 읽고 며칠 끼니를 걸러도 상관하지 않았다. 책 읽는 일 외는 아무것도 신경 쓰지 않았다.

어느 날 마루에 나가니 아내가 수건으로 머리를 싸매고 앉아서 울고 있었다.

아내가 머리카락을 팔아서 식량을 구해온 것을 알아채고 허생은 탄식하며 말했다.

“조금만 더 고생해 주오. 그 사이 머리도 자랄 테고.”

그러고는 갓을 챙겨 쓰고 집을 나가버렸다.

밖에 나가서 돈을 구해올 모양인가?

허생은 그 길로 개성의 갑부 백가(白哥) 어른을 찾아갔다.

그는 백 부자 앞에서 당당하게 말했다.

“백가 어르신, 돈 천 냥만 빌려주시오.”

이에 백 부자(富者)는 허생을 처음 보았지만 비범한 인물임을 알아채고 선뜻 천 냥을 내어줬다. 천 냥의 가치는 지금 돈으로 환산하면 일억이나 된다. 그 거금을 백가 부자는 선뜻 빌려준 것이다.

천 냥을 빌린 허생은 말 한 필을 구해 근사한 비단 옷으로 갈아입고 그 길로 평양 제일의 기생집으로 달려갔다. 거기서 평양 제일의 기생 초운(楚雲)을 찾았다.

그날부터 기생 초운을 옆에 끼고 매일같이 호탕한 술자리를 벌였다. 매일 진수성찬에 술잔치, 돈잔치를 벌였다.

한 달 가까이 허랑방탕하다 보니 돈이 다 떨어졌다. 돈 천 냥, 일억이 게 눈 감추듯 사라졌다.

돈이 다 떨어진 허생은 다시 백 부자를 찾았다.

“제가 좋은 물건 하나를 사려고 하니 삼천 냥만 더 빌려주시오.”

이번에는 삼억이라는 돈이다.

먼저 빌려준 천 냥을 기생집에서 다 쓰고, 이번에 삼천 냥을 더 빌려 달라니 황당해할 만하지만 백 부자는 선뜻 돈 삼천 냥을 내줬다.

허생은 삼천 냥을 들고 이번에도 그 평양 기생집으로 달려갔다.

“초운아!” 하면서 초운의 품에 안겼다.

주머니가 두둑하니 더 큰 술잔치와 돈잔치를 벌였다.

그 돈을 다 쓰는 데는 두 달 걸렸다. 액수가 많으니 쓰는 데 시간이 조금 더 걸린 셈이다.

돈이 다 떨어지자 이번에도 백 부자를 찾아갔다.

“아, 거의 다 성사되어 마지막으로 삼천 냥만 더 있으면 되겠는데 어르신이 제 말을 믿으실는지….” 말꼬리를 흐렸다.

“믿다마다. 만 냥을 달래도 드리겠소.”

그러면서 이번에도 삼천 냥을 서슴없이 내 놓았다.

허생은 바로 기생집 초운에게 달려갔다.

이번에는 자신의 말 외에 또 다른 말을 데리고 갔다.

그리고 전과는 비교가 안 될 만큼 엄청난 술잔치를 벌였다.

몇 날 며칠 그렇게 보내다가 남은 돈 전부를 초운에게 줘 버렸다.

“아, 이제 어찌하면 좋단 말이냐. 내 너를 이렇게 예뻐해서 수개월을 함께 보냈는데 이제는 가진 돈이 다 떨어졌구나.”

초운이 어떻게 나올까.

돈 다 떨어진 선비를 붙잡고 있을 필요가 없다.

“줄서서 자신을 기다리는 사람이 얼마나 많은데….” 초운은 의기양양했다.

“내 여기 올 적에는 장사를 해서 조선 최고의 부자가 되는 것이 꿈이었는데, 너를 만나 장사 밑천으로 들고 온 일만 냥 가까이를 다 써버렸으니 어찌할 바를 모르겠구나. 그동안 연정을 생각해서 너와 조금만 더 지내면 안 되겠느냐?”

“꽃이 지면 나비가 떠나가고, 물이 마르면 물고기도 새 물을 찾아 나서는데 어찌 그리 연연하시는지요?”

초운은 냉정했다.

“나의 모든 재산을 너에게 써버렸는데 너는 너무나 한가롭구나.”

“아니옵니다. 저도 나리님을 사모하는 마음에 떠나보내려니 비통하기 짝이 없습니다.”

“이제 진정 떠날 때가 되었구나. 그럼 너는 작별의 정표로 무슨 물건을 줄 수 있겠느냐?”

“무엇이든 소원대로 하나 가져가시지요.”

방구석에 돌아다니는 화로를 본 허생은 말했다.

“저 화로라도 주면 어떻겠나?”

초운은 허생을 빨리 보내버릴 양으로 선뜻 응했다.

허생은 데리고 온 다른 말에 화로를 얹어 싣고 백 부자 집으로 가서 화로를 보여주며 말했다.

“이제 모든 일이 다 이루어졌으니 잠시 기다려보시지요.”

백 부자는 영문을 모르고 고개만 끄덕였다.

다음 날이 되자 허생은 가져온 화로를 장터로 가져갔다.

좌판을 화려하게 차리고 화로를 꺼내 놓았다.

잠시 후 비단 옷을 차려입은 서역 상인 여럿이 지나가다가 그 화로를 보고 부리나케 달려와서는 “바로 이것이오.” 하고 외쳤다.

상인들은 감탄했다.

“이것을 우리에게 파시오. 얼마면 되겠소?”

상인들이 허생에게 매달렸다.

허생은 천천히 말했다.

“이것은 집안 대대로 가보로 이어온 보물 중의 보물이라 그 값어치를 아직 정하지 못했소.”

상인들은 애가 타서 더 매달렸다.

허생은 일단 값을 말해 보라고 하자 상인 대표가 말했다.

“비록 적은 돈이지만 십만 냥에 주실 수 있겠소?”

십만 냥이면 지금 가치로 거의 백억에 해당한다.

빌려온 돈의 십 배 이상이니 허생은 욕심 부리지 않고 거래를 마쳤다.

그날 저녁 백가 선생에게 가서 그 돈을 내 놓았다.

백가 선생이 영문을 묻자 허생은 설명했다.

그 화로는 보통의 동(銅)화로가 아니라 오금(烏金: 구리에 금을 섞은 검붉은 합금)으로 만든 오금화로였다. 진시황의 탕약을 달였던 화로로 약을 달이면 못 고치는 병이 없을 정도로 신통한 화로였다. 훗날 잘못하여 바다에 빠뜨려 잃어버린 것이 고기잡이 그물에 걸려 어쩌다가 평안도까지 넘어왔다는 것이다.

허생은 마지막으로 설명을 마무리했다.

“평양 기생에게 가서 그 화로의 행방을 알아보려는데 마침 초운의 방에 오금화로가 굴러다녀 깜짝 놀라 그 기생집에 좀 머물러야겠다고 생각했습니다. 그렇다고 바로 물건값을 치르고 나오면 눈치 빠른 초운이 눈치 챌까봐 어르신께 빌린 돈 전부를 기생집에서 써가면서 몇 달을 지냈습니다. 그리고 자연스럽게 작별정표로 받아온 것입니다.”

백 부자는 허탈한 웃음을 지으며 말했다.

“자네가 처음 나를 찾아왔을 때 느꼈던 그 비범한 기운이 맞았군 그려. 허허.”

이튿날 허생이 떠나려 하자 백 부자는 돈을 도로 내놓으며 말했다.

“이 돈을 밑천 삼아 자네의 비범함으로 많은 사람들을 도와주게나.”

그러고는 말을 이었다.

“무엇보다 먼저 집안 식구들을 고생시켜서는 안 되지. 앞으로는 좀 챙기게나.”

허생이 극구 사양하였으나 백 부자의 단호함에 어쩔 수 없었다.

이후로 부인은 다시는 머리를 자를 필요 없이 허생은 마음 편히 주역 글공부를 할 수 있었다. (퍼온 글 각색입니다) -끝-